摩耗した機械式ディスクブレーキのブレーキパッドの交換方法についてのメンテナンスメモです。

制動力が大きい代わりに、わりと頻繁に交換する必要がある機械式ディスクブレーキのパッド交換方法について、初心者の方にもできるだけわかりやすく解説いたします。

モデルとなる自転車は、フードデリバリーや近所への買出しに大活躍中のBESV PSA1です。

BESV PSA1にはTEKTROのメカニカルディスクブレーキである、ARIES(MD-M300)が搭載されています。

わりと坂の多い地域で使用しているためか、かなりの頻度でブレーキパッドの交換をしています。

ブレーキパッドは1組1,000円以下で購入できますが、これを頻繁に交換するとなると財布にもジワジワっと響いてくるので、できるだけ交換回数を少なくしたいところですが、安全確保に直結したパーツなのでここをケチるわけにも行きませんw

メーカーによるとパッドの厚みが0.5mm以下で交換、販売店では1mm以下で交換などと言われていますが、私ロガトカはついついギリギリまで使用してしまい、いつも反省してしまいます。

メーカーの推奨値と販売店の推奨値が違うことがあるみたいですが、まあ販売店はマメに交換してもらうことで消耗品であるパッド代金と作業料金で稼ぎたいということかもしれません。

いずれにしても、常に安全な状態で走行するためにもブレーキパッドは早め早めに交換するように心がけましょう。

この記事では機械式ディスクブレーキに関する以下のような情報を知ることができます。

- 機械式ディスクブレーキのパッドの交換方法

- 機械式ディスクブレーキ本体のマウントへの取り付け方法

- ボルト締め付けトルク「6~8 N•m」の説明

機械式ディスクブレーキのパッドを長持ちさせるための正しい調整方法については以下の記事を参照してください。

機械式ディスクブレーキ パッドの交換方法

それでは早速機械式ディスクブレーキのパッド交換方法について解説します。

はじめて自分で交換作業に挑戦するといった方向けにできるだけわかりやすい説明を心がけます。

使用する工具

TEKTROのARIES(MD-M300)のパッド交換に必要な工具は5mmの六角レンチとラジオペンチです。

どちらも自転車の基本的な整備工具なので、特別に準備する必要もないかと思います。

新品のブレーキパッドを用意する

まずは新しいディスクブレーキパッドを準備しましょう。

BESV PSA1のTEKTRO ARIES(MD-M300)に使用されているブレーキパッドは、TEKTROのE10.11(低騒音タイプ)かP20.11(バランスタイプ)です。

E10.11の方が少しお安く購入できます。

また、シマノのB05Sとも互換性があります。

B05Sは先代のB03Sより耐久性が50%も向上しているそうです。

もっと安いパッドもありますが、耐久性が劣っていたり、ローターへの攻撃性が高かったりするかもしれません。シマノのB05Sと互換性がある商品は問題なく使用できるかと思います。

下の2セット入りのパッドを試してみましたが今の所問題なく使用できています。

ただし、やはりパッドの減りがTEKTROの純正品よりは早い気がします。

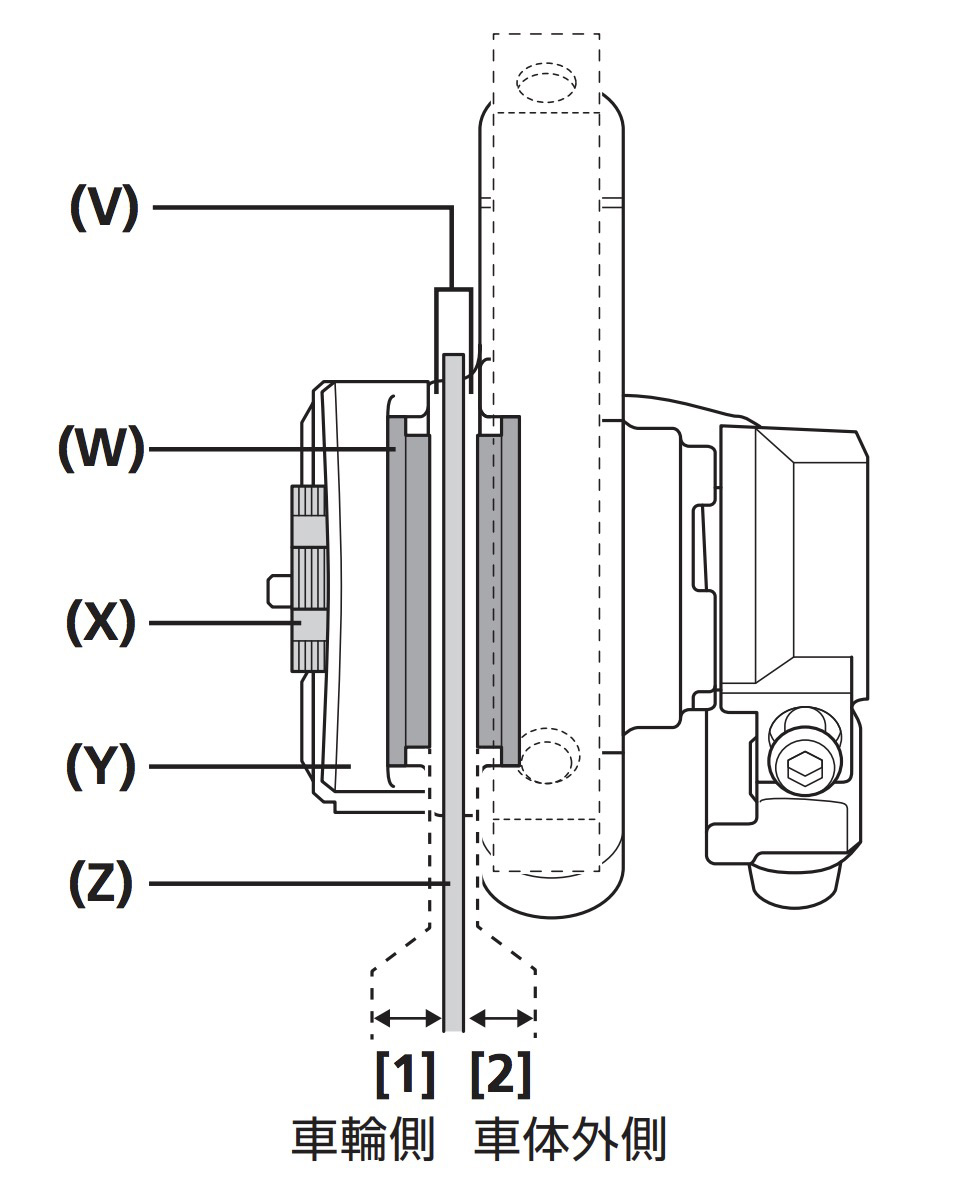

【参考】機械式ディスクブレーキの各部の名称

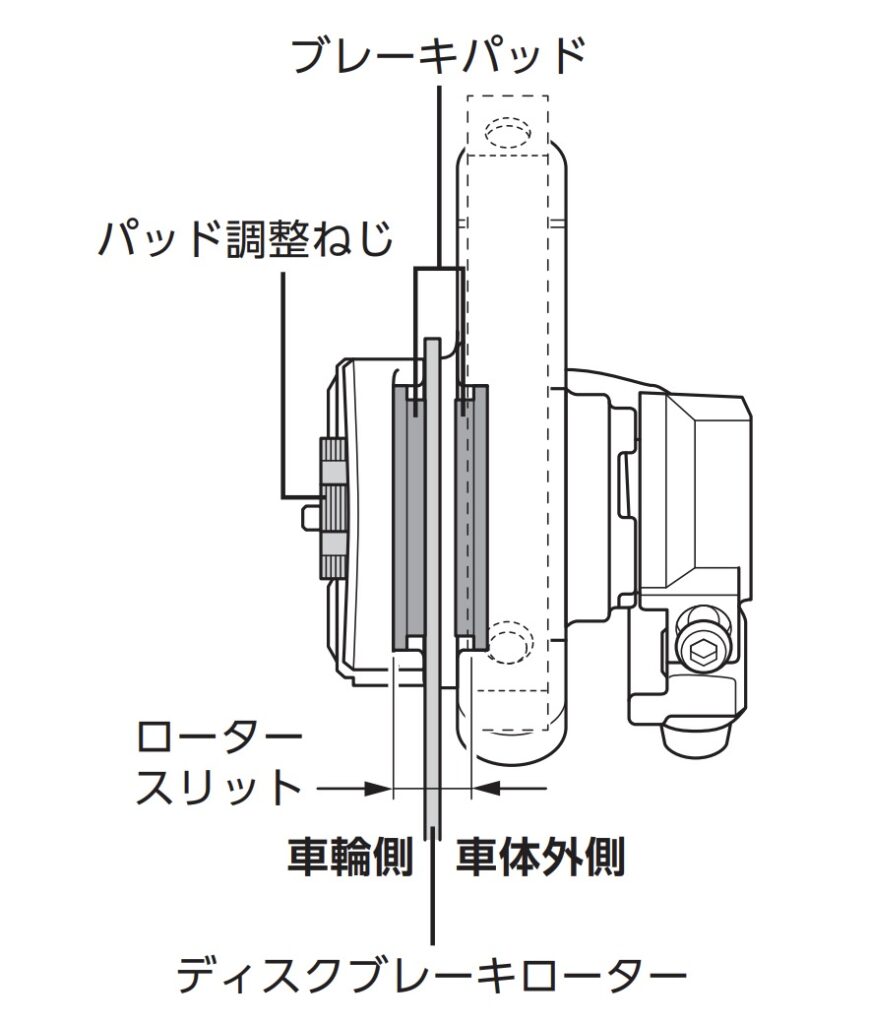

メカニカルディスクブレーキの構造は各社ともに大きな違いはありませんので、ここはシマノの取扱説明書に掲載されている図面をお借りして説明いたします。

※図面はシマノディーラーマニュアルより抜粋

- (V)ロータースリット

-

キャリパー本体の隙間 ローターが真ん中になるようにマウントする

- (W) ブレーキパッド

-

ローターを挟み込むパッド 左右からローターを挟んで制動する 消耗品

- (X) パッド調整ネジ

-

車輪側のパッドとローターのクリアランスを調整するネジ

- (Y) キャリパー本体

-

ブレーキ本体

- (Z) ディスクブレーキローター

-

車輪側に固定されているディスクブレーキローター 消耗品

- [1] 車輪側クリアランス

-

ローターとパッドの車輪側のクリアランス

- [2] 車体外側クリアランス

-

ローターとパッドの車体外側のクリアランス

BESV PSA1に搭載されているTEKTRO ARIES(MD-M300)は、そのままの状態だとブレーキキャリパーから古いパッドを外して新しいパッドを差し込むことができません。

パッドを交換するには車輪を外すかブレーキキャリパー本体を外す必要があります。

ロードバイクなどであれば車輪を外す方が圧倒的に簡単です。

BESV PSA1の前輪はクイックリリースレバーによる固定なので簡単に車輪を外すことができますが、ボルト固定式である後輪を外すのは結構大変です。

また、車輪を外すには車体をひっくり返すかメンテナンススタンドに固定する必要がありますが、車体重量が20kg近くあるPSA1をひっくり返して地面に置くのは結構大変なので、キャリパー本体を外して交換する方が簡単かもしれません。

この記事では写真撮影のためにキャリパー本体を外してパッド交換を進めます。

ブレーキパッド交換の具体的な手順

キャリパー本体をマウントから外す

ブレーキキャリパー本体をマウントから外します。

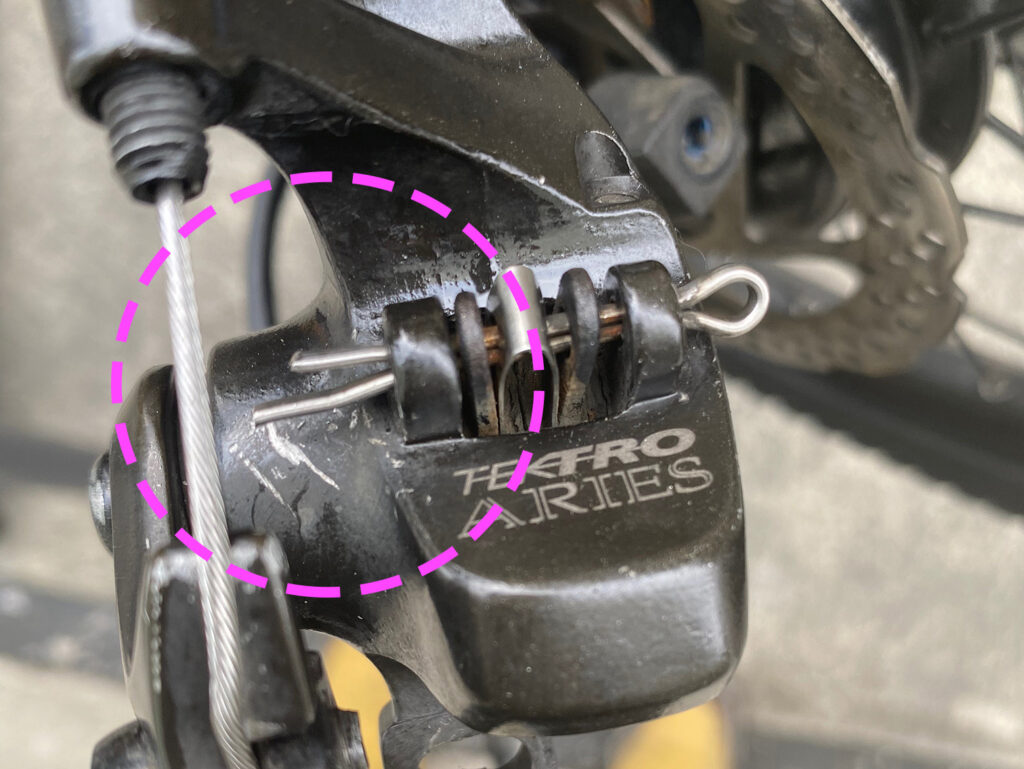

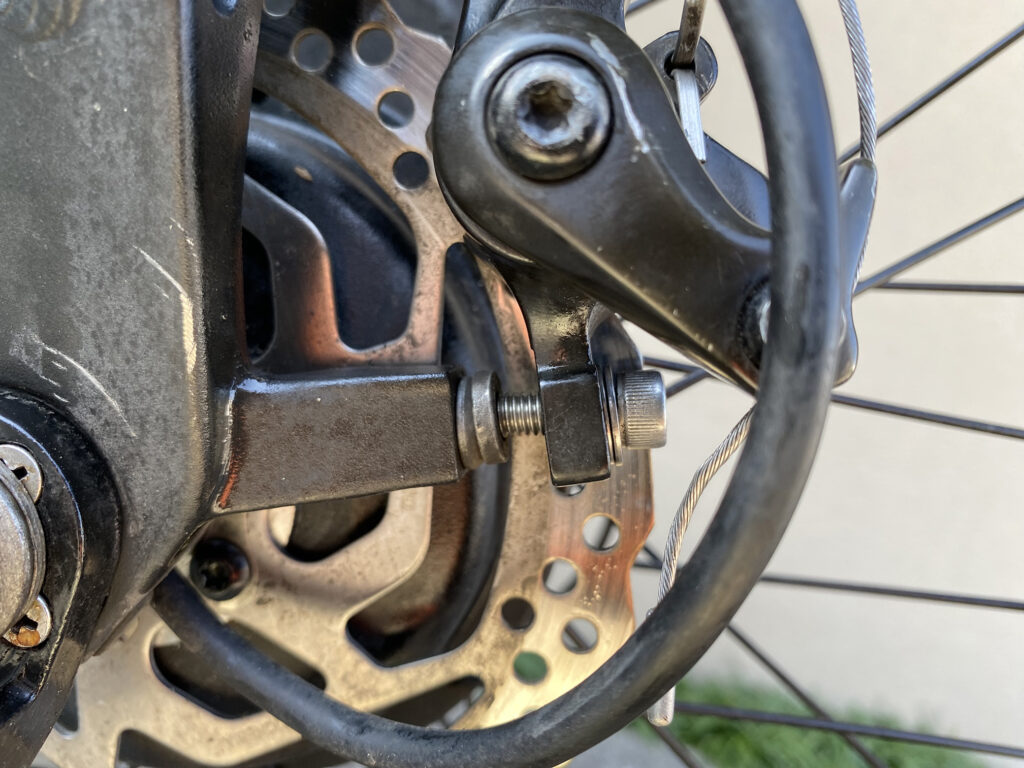

5mmの六角レンチで、写真の2箇所のボルトを緩めて外します。

ボルトを外す際にスペーサーとワッシャーをなくさないように注意しましょう。

割りピンを引っこ抜いて古いパッドを取り外す

割りピンの先端をラジオペンチなどでまっすぐに伸ばしてキャリパーから引っこ抜きます。

この写真のようにキャリパー本体に傷をつけないように気をつけましょうw

本体を裏返して古いブレーキパッドを抜き取ります。

ついでにキャリパー本体をクリーニングしておくとよいです。普段手が届きにくい場所なので。

新しいパッドを挿入してクリアランスを広げる

新しいパッドを挿入します。

そのままだとパッド間のクリアランスが小さくてディスクローターがはまりませんので、パッド調整ネジとケーブル調整ボルト2箇所を操作してパッド間のクリアランスを広げます。

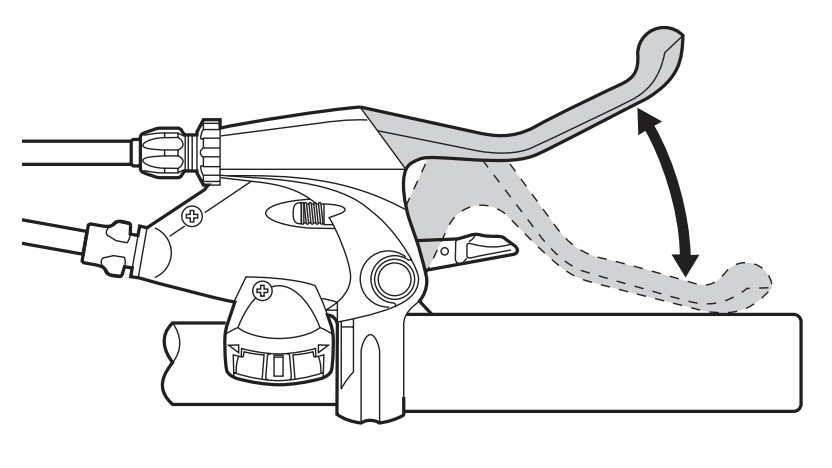

車輪側(写真の左側)のパッドはパッド調整ネジ、車体外側(写真の右側)のパッドはブレーキレバーとキャリパー本体のケーブル調整ボルトで操作します。

パッド調整ネジは六角レンチで反時計回りに緩めるとクリアランスを大きくできます。

TEKTROのMD-M300は5mmの六角レンチで調整します。

キャリパー本体とパッドの間にわずかな隙間が残る程度まで反時計回りに回しましょう。

この隙間を残しておかないとキャリパー取付け後の調整ができませんのでご注意を。

ブレーキレバーとキャリパー本体のケーブル調整ボルトは時計回りに回してクリアランスを大きくします。ケーブル調整ボルトは手で回すことができますので、ブレーキレバーのケーブルボルトは回せるところまで回します。一方、キャリパー本体のケーブル調整ボルトは1mmほど隙間を残した状態まで回します。

この隙間も後の調整しろとして必要なものです。

割りピンを差し入れてブレーキキャリパーをマウントに取り付ける

キャリパーの取り付けは重要な行程です。

安全に直結しますので写真にて細かく説明いたします。

キャリパーを取り付ける前に新しい割りピンを差し入れます。

ラジオペンチなどで先端を広げておきましょう。

キャリパー本体を取り付けるボルトは2箇所です。

スペーサーとワッシャーの取り付けを忘れないようにしましょう。取り付けの順番は写真を参考にしてください。

なお、ボルトにグリスを塗ってはいけません。

キャリパーの固定位置を調整できるように上下のボルトは軽めに仮締めします。

次の手順でキャリパー本体の位置を正確に固定します。

ブレーキレバーを引くか、キャリパー本体を手で操作してブレーキをかけた状態にします。

ブレーキパッドがローターをしっかりと挟み込んだ状態で上下のボルトを本締めします。

この時、ブレーキパッドがディスクローターに平行に接触していることが重要です。

ブレーキパッドとローターのクリアランスを調整する

上の手順でブレーキキャリパー本体を取り付けた直後のブレーキパッドとディスクローターのクリアランスは図面のようになっています。

車輪側のクリアランスは”0″で、車体外側のクリアランスが大きくなっている状態です。

このクリアランスを正しい大きさに調整しなければなりません。

※図面はシマノディーラーマニュアルより抜粋

まず、車輪側のクリアランスはキャリパー本体についているパッド調整ネジで調整します。

5mmの六角レンチを差し込み、反時計回りに1〜2クリックほど回して緩めます。

これで接触している車輪側パッドとローターの間にわずかな隙間が生じます。

車輪側のクリアランスの確保はこれでOKです。

現時点で、キャリパーに接続しているインナーケーブルはゆるゆるの状態だと思いますので、インナーケーブルを固定しているナットを緩めて一度開放します。

そして、手でキャリパー本体のアームを操作しながらブレーキをかけた状態にして、インナーケーブルの先端をラジオペンチなどでしっかりと引っ張った状態でナットを締め直します。

この時点でブレーキがかかった状態のまま固定されますので車輪はまわらないかと思います。

次にブレーキレバーを10回程度、引いたり戻したりを繰り返し、インナーケーブルのたるみを取り除きます。

そうすると車輪外側のローターとパッドのクリアランスが確保され、車輪が正常に回る状態になるかと思います。

それでもローターとパッドが干渉しているようであれば、キャリパーのケーブル調整ボルトを時計回りに回して、ローターとパッドの間にクリアランスを確保しましょう。

クリアランスが大きくなればばるほど、ブレーキの掛かり具合に遊びが生まれます。

好みで調整しましょう。

最終確認

最終確認です。

キャリパー本体をマウントに固定しているボルト2箇所と、インナーケーブルをアームに固定しているボルトが適切なトルクで締め付けられているかを再確認しましょう。

最後にブレーキレバーを実際に操作し、ブレーキの効き具合を確かめてください。

パッドの交換とブレーキの調整はこれで完了です。

締付けトルク6~8 N•mとはどれぐらいの力?

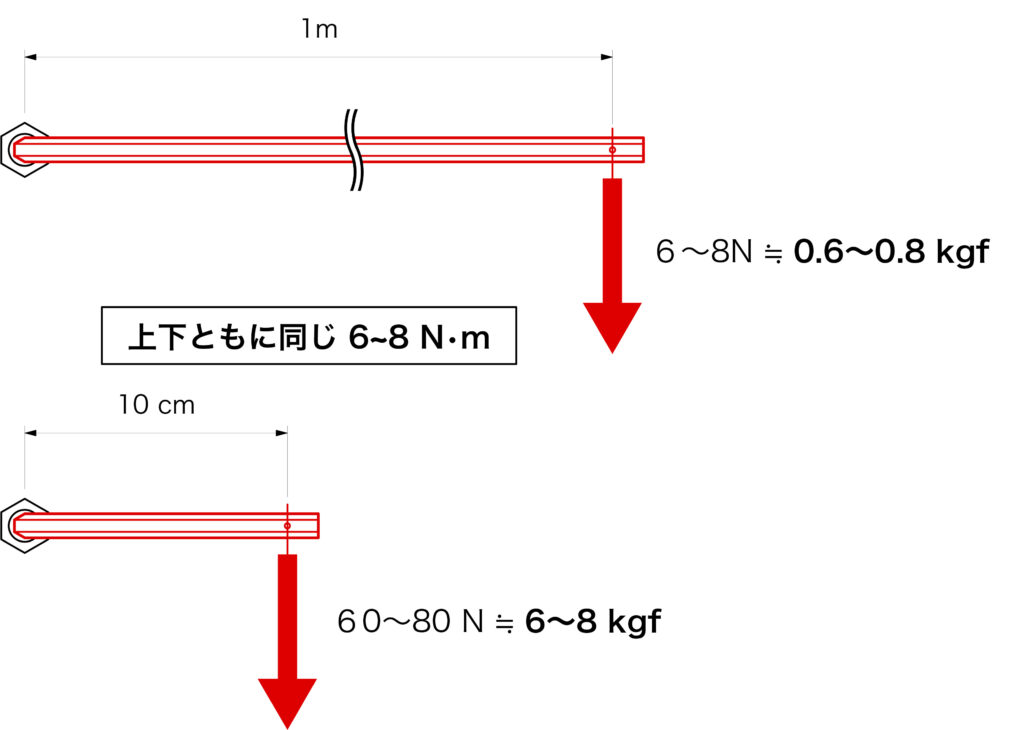

キャリパーのマウントへの固定ボルトとインナーケーブルのキャリパーへの固定ボルトの適正な締め付けトルクである6~8 N•mという数値について説明します。

トルクとは回転させる力を表し、単位はN•m(ニュートンメートル)で表します。

6~8 N•mという数値をわかりやすく言うと、長さ1mの六角レンチの先端部分におよそ0.6〜0.8kgfの重力をかけて締めつける力を表しています。

※0.6〜0.8kgfとは地球上ではそのまま0.6〜0.8kgの質量と同じです。

仮に使用する六角レンチの長さが10cmであれば、その先端部分に加える重力を10倍の6〜8kgfにすれば同じ6~8 N•mですので、およそ6〜8kgの重さのものを持ち上げるのと同じ力で締め付けると考えて問題ないかと思います。

テコの原理を考えるとわかりやすいかと思います。

なお、正確な数値で締め付ける場合にはトルクレンチを使用するのが確実です。

ちなみにこちらの商品は、6 N•mのトルクに達した時に音で知らせてくれるトルクレンチです。

機械式ディスクブレーキのパッド交換方法について説明いたしました。

安全に関わる重要なパーツですので、くれぐれも十分に注意してご自身の責任において作業に挑んでみてください。

機械式ディスクブレーキの調整方法についてはこちらの記事もご参照ください。